Société d’ Histoire de Revel Saint-Ferréol PARU DANS LES CAHIERS DE L’ HISTOIRE N° 22 - 2020 |

Aspects du quotidien d’un gentilhomme

|

Jean-Joseph de Franc qui avait hérité de ses ancêtres les seigneuries de Montgey, de Cahuzac et du Cabanial, partageait son temps entre sa « maison » toulousaine et le château de Montgey, aux confins nord-est du Lauragais.

De décembre 1768 à juillet 1774, il a tenu avec application, en son livre de raison, un « état des dépenses » dont les pages nous éclairent sur le quotidien d’une famille de la noblesse fortunée du Lauragais au siècle des Lumières. Les dépenses ordinaires de la famille de Jean-Joseph de Franc portent principalement sur la nourriture - des maîtres et de leurs serviteurs -, sur les achats de vêtements et de linge - dont les états sont scrupuleusement établis -, sur les drogues médicamenteuses indicatives des pathologies traitées, sur les gages des domestiques et, à Toulouse, la rétribution des porteurs de leur chaise, sur les aumônes et autres dépenses pieuses enfin. Les nombreux arrêtés de comptes avec tel ou tel serviteur masquent, par leur globalité, la nature ou l’importance de beaucoup de dépenses, interdisant une analyse exhaustive de celles-ci : mais tel n’était pas notre propos, une approche qualitative, reflet d’un mode de vie nous paraissant préférable, pour cette présentation, à la froide énumération d’articles figés dans leur cadre chronologique.

Le cadre de vie

Nulle indication ne nous fait connaître l’installation qui était celle de la famille de Jean-Joseph de Franc quand elle séjournait à Toulouse.

Nous savons - notamment par la mention des sommes régulièrement versées aux porteurs (24 livres par quinzaine) - qu’elle y arrivait au printemps, plus ou moins avancé, et en repartait à l’approche de l’automne. Le reste du temps elle vivait à Montgey.

Le château avait été édifié, au tout début du XVIIème siècle, sur les assises d’un ancien château fort : les meurtrières pour mousquet qui s’ouvrent dans les quatre tours flanquant le corps du logis rappellent - discrètement - la finalité militaire originelle de cette place. Des travaux effectués au XIXème siècle romantique égratignèrent à peine l’aménagement des pièces, lequel fut rétabli dans son ordre premier par l’excellente restauration entreprise par Maître. Bouyssou.

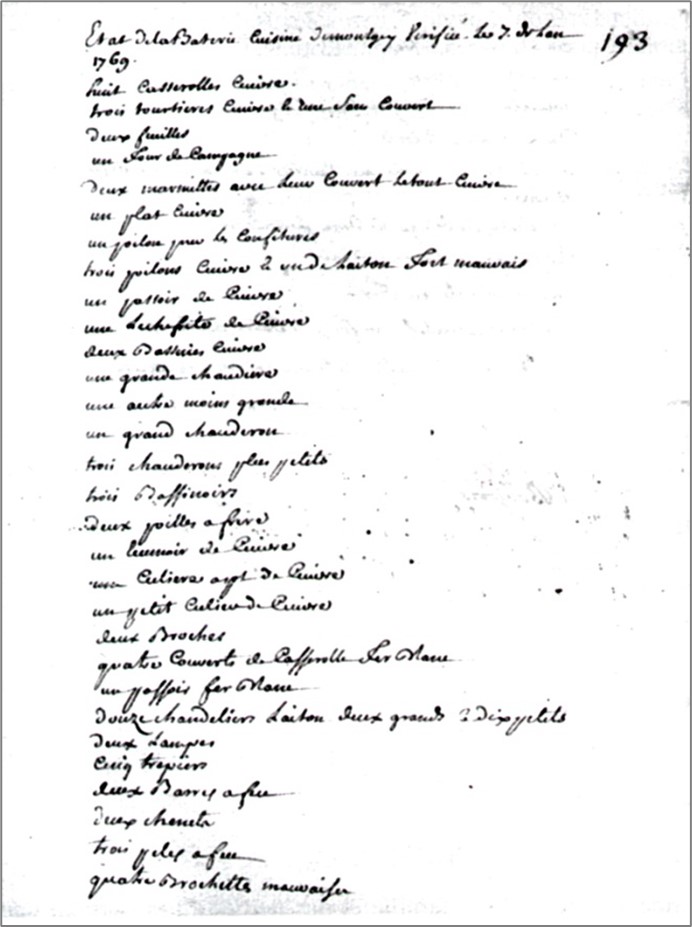

Donnant sur le vestibule d’entrée, un escalier de pierre monumental conduit aux appartements de l’étage. Le rez-de-chaussée noblement habitable se réduisait alors aux trois salles, éclairées par des fenêtres à meneaux qui se développent, à la droite du vestibule, le long de la façade méridionale ; la plus vaste était chauffée par deux grandes cheminées. À gauche du vestibule, donnant sur la cour intérieure, se trouvaient les cuisines et la dépense.

L’ameublement du château ne nous est pas connu. Ici ou là est mentionné un achat : chaises, « pieds de table », literie, chauffoir, encoignures... sans qu’on sache s’il était destiné à Toulouse ou à Montgey. Il en est ainsi de l’étoffe et des clous pour un sofa » qui, en 1770, coûtèrent 69 livres 13 sols : c’est là la dépense la plus importante concernant le mobilier relevé dans cet état.

La domesticité

Il est difficile de connaître avec la précision souhaitée le nombre et l’affectation des domestiques en charge des lieux et au service des maîtres. Huit notations couvrant la période allant du 13 mars au 3 juillet 1773 concernent la fourniture de pain et de vin pour les domestiques. Le 13 mars, il est fait état de « quatre hommes et trois filles » ; le 10 avril sont cités « quatre hommes et les filles » ; en juin et juillet le chiffre est ramené à six serviteurs, trois hommes et trois femmes. Nous avons dressé un tableau des mentions des domestiques durant la période couverte par l’« état des dépenses ». Nous avons relevé, au printemps de 1774, la présence de trois femmes : la Marselhac. Toinette et Marion et de cinq hommes : Thomas Raspié, Saint-Louis, Seguin le cuisinier, Petit-Jean le chasseur et Jean Gorie le muletier. Il est raisonnable de penser qu’au moins un de ces deux derniers gardait le château de Montgey pendant I’été et n’était qu’épisodiquement à Toulouse. D’autres domestiques apparaissent sur ce tableau pendant une période plus ou moins longue : Jeanne-Marie Desgats, de janvier 1769 à novembre 1773, Anne qui figure sur la liste des bénéficiaires des étrennes du premier de l’an en 1771, 1772 et 1773, une cuisinière « renvoyée » en août 1769 et les cuisiniers qui lui succédèrent...

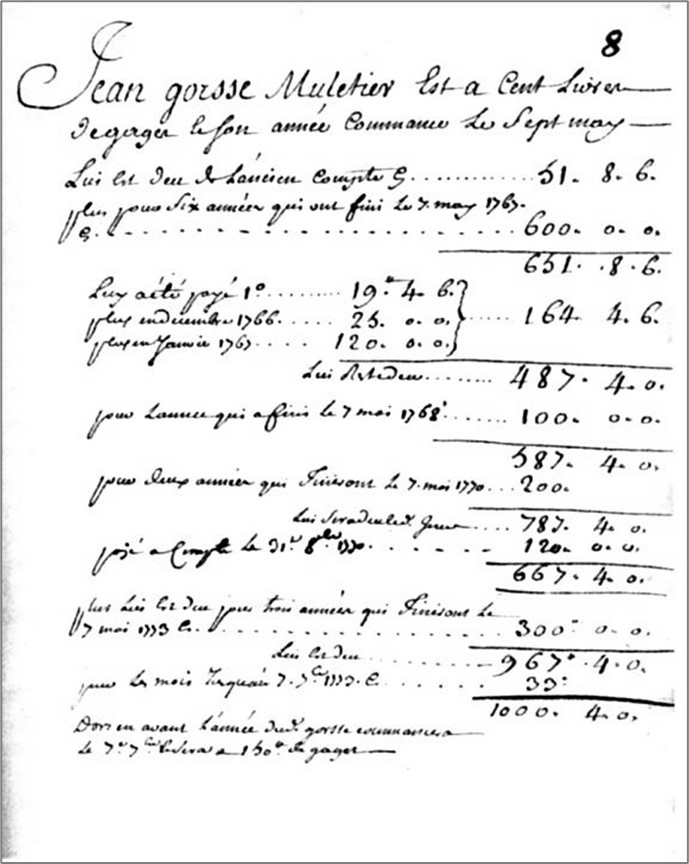

Le montant des gages, mais aussi celui des étrennes, sont indicatifs de la hiérarchie à laquelle n’échappait pas le monde des serviteurs. Les gages annuels sont indiqués dans les pages introductives du Livre de raison pour les gages des domestiques, métayers, locataires, maçons, charpentiers, meuniers et maréchaux dans lequel est inséré « l’état des dépenses » où sont couchées les étrennes du premier de I’an.

Jean-Joseph de Franc consacre la première page de son Livre de raison à la Marselhac dont il nous dit que « son année commence le 18 octobre » et que « ses gages se montent à 100 livres » : c’est là un chiffre élevé pour une femme. Si l’on en juge par les comptes qu’elle rendait périodiquement, il lui revenait de régler de petites dépenses indicatives de son rôle dans la maison : citrons, oranges, biscuits, eau-de-vie, sirops, pommades, à l’occasion un emplâtre, fil, rubans, boutons, festons, poudre, peignes, « savonade », encre, papier, pots, cafetières, fuseau, pain bénit, modestes aumônes... Il semble qu’elle régnait sur le petit monde de la domesticité ; il est révélateur que ses étrennes - 6 livres - étaient les plus élevées parmi celles que Jean-Joseph de Franc distribuait à ses serviteurs, hommes ou femmes.

Venait ensuite Toinette - Antoinette Fleury - dont les gages étaient de 72 livres et les étrennes de 3 livres : c’était la lingère. Comme tous les domestiques elle était entretenue dans la maison et ses gages étaient largement épargnés. Un compte arrêté le 30 avril 1773 nous apprend qu’il lui était alors dû 516 livres ! Jean-Joseph de Franc engagea Marion, le 28 octobre 1770, « pour fille de service aux gages de 30 livres » ; ceux-ci furent portés à 36 livres l’année suivante, sa gratification du premier de l’an restant fixée à 2 livres 8 sols.

À propos de Thomas Raspié, nous lisons : « est à 118 livres de gages, son année commence le 25 mars. Lui était dû, le 25 mars 1765, 114 livres 5 sols ». Cette précision indique qu’il était alors au service de la famille depuis au moins un an. Ses fonctions étaient, semble-t-il, celles d’un valet de chambre plutôt que celles d’un simple laquais. Thomas était marié ; il baptisa, nous est-il dit, sa troisième fille en avril 1772. Sa femme était-elle également au service des Franc ? Serait-ce Anne dont nous ne trouvons mention que lors de la distribution des étrennes du nouvel an ? Sa gratification - 2 livres 8 sols - est celle d’une fille de service.

Saint-Louis était un valet sans responsabilité définie. Il est significatif que nul achat ne lui fût confié. D’avril 1769 à juillet 1771, sa rémunération consistait, d’une part à son « vin » mensuel d’un montant variable, sans doute en fonction des services rendus, et d’autre part à des sommes remises pour l’achat de vêtements. Dans ce contexte, par « vin » il faut entendre, selon Furetière, « un petit présent qu’on donne aux valets », on dira plus tard un pourboire. À partir d’août 1771 on ne parlera plus de « vin », les sommes remises seront alors des avances sur ses gages (dont le montant n’apparaît pas). Durant cette période Saint-Louis s’habilla : un mouchoir, en septembre 1769, pour lequel il reçut 2 livres 8 sols, une veste qu’il se fît faire au mois de novembre suivant - la façon lui coûta 1 livre 4 sols -, des souliers, achetés dans la foulée pour 4 livres. En juin son maître lui remit 9 livres 12 sols pour acheter de la toile, on pense à la confection de chemises ; en août, nouvelle paire de souliers (3 livres 15 sols), achat de culottes (1 livre 16 sols), 15 sols payés au tailleur pour un ouvrage non précisé et une dépense de 16 sols pour le « raccommodage des chemises ». Deux ans plus tard veste et culottes seront usées, il faudra les « raccommoder », la note s’élèvera à 6 livres. Enfin, en juin 1774, il s’offrit un chapeau de 6 livres. D’avril 1769 à juin 1774, Saint-Louis reçut en « vin », en vêtements et autres avances sur gages 292 livres. Si Jean-Joseph de Franc lui avait payé, à ce terme, tout son dû les sommes perçues représenteraient quelque 55 livres par an, plus les étrennes de janvier : 1 livre 16 sols la première année, 2 livres ensuite.

Jean-Joseph de Franc était-il un gastronome exigeant ? En août 1769, nous l’avons vu, il avait renvoyé sa cuisinière. Sur son livre de raison, il nota : « J’ai loué le nommé Joseph, aux gages de 100 livres, le 31 mars 1772 ; depuis le 1er juillet, ses gages sont à 120 livres ». Joseph ne figurant pas sur la liste des bénéficiaires des étrennes de 1771, on peut penser que c’était le cuisinier auquel, le 31 mars 1772, succéda « le nommé Lacombe », aux gages de 100 livres. Enfin, lisons-nous, « le nommé Seguin est venu pour cuisinier, le 7 novembre 1773 ». Ses gages ne sont pas indiqués. La plus grande partie des achats de victuailles relevait, semble-t-il, de la responsabilité du cuisinier. Ainsi est-il noté en 1773 : « au cuisinier pour la dépense, depuis le 2 juin jusqu’au 10 juillet. 164 livres 9 sols 9 deniers » ; le 2 juin il lui avait été remis 139 livres 17 sols 6 deniers. Ces mentions suggèrent que le cuisinier présentait des notes justificatives des marchands qu’il lui appartenait de régler. Lacombe fut il soupçonné d’avoir abusé de cette confiance ? On pourrait le croire, dès lors qu’avec son successeur Seguin, Jean-Joseph de Franc va opérer différemment. Du 23 mars au 9 juillet 1774, on relève trente et un versements - par provision certainement - d’une somme de 12 livres et une de 24 livres 12 sols 9 deniers, soit, sur trois mois et demi, 396 livres 12 sols 9 deniers, revenant à quelque 113 livres par mois. Ces règlements rapprochés permettaient sans doute un meilleur contrôle de la réalité des emplettes.

« Le nommé Petit Jean, Chasseur » note Jean-Joseph de Franc. « Est-il 87 livres de gages, une paire de souliers et une paire de guêtres : son année commence le 14 août ? ». Ajoutons à ces 87 livres les 3 livres d’étrennes du nouvel an et sa rémunération est arrondie à 90 livres. En 1773, les souliers qui lui furent achetés coûtèrent 4 livres et les guêtres 3 livres 15 sols. Il lui revenait normalement, en premier lieu, d’assurer l’approvisionnement en gibier de la table des maîtres : en janvier 1773, 12 livres lui furent ainsi remises « pour la chasse ». Son rôle ne s’arrêtait pas toutefois à cette activité et pouvait déborder sur celle d’un régisseur comme en témoigne la somme de 62 livres 8 sols que Jean-Joseph de Franc lui remit, en 1772, pour avoir « fait faire 104 journées pour tailler et bêcher la vigne, à 12 sols la journée ». Jean Gorsse, le muletier, était déjà au service des Franc au début des années 1760. De ses « voyages » à Toulouse ou à Revel il ramenait des provisions de bouche : saucisse, fromage, eau-de-vie, cassonade, huile, sel, poivre, olives, gâteaux, dragées, sardines..., mais aussi du tabac, de la cire, du charbon, des outils. Il était tenu de faire ferrer le cheval et le mulet. Ses gages - 100 livres - suffisaient amplement à ses besoins ; il épargnait et le maître, selon l’usage, lui servait de banquier. Le 7 mai 1787, il lui était dû 487 livres 7 sols ; le 7 septembre 1777, il était créditeur de 1 000 livres ; durant ces dix années, il avait économisé la moitié de ses gages.

Le linge et les vêtements

Le linge de maison

Il n’était pas de bonne maison - marchands cossus, riches bourgeois, nobles ayant gardé leur rang - qui ne s’enorgueillissait de l’abondance et de la qualité du linge serré dans les coffres et les armoires. On faisait filer le lin et le chanvre - le lin pour les maîtres, le chanvre pour le commun - que les tisserands locaux transformaient en « toile de maison ». Lorsque leur fortune le leur permettait, les familles recherchaient, hors de la province, des toiles plus fines enrichies de broderies. Un état du linge confié à Toinette fut dressé le 15 janvier 1769. Vient, en premier lieu celui des maîtres : 135 draps de lits (les « linceuls ») et le linge de table. Pour l’usage quotidien ce linge était en « treillis lin » (toile de lin ?). Il était abondant : 40 nappes - 7 « pour la grande table, faites en 1768 », 21 « moins grandes » et 12 petites - et 39 douzaines de serviettes. Un linge de table plus fin était « tenu en réserve », pour les réceptions sans doute : 17 douzaines de serviettes ouvrées, 2 douzaines en toile des Flandres, une douzaine et demie ornées de broderie de « millepoints » ; à chacune de ces douzaines correspondait une nappe assortie. S’y ajoutaient 1 douzaine de serviettes ouvragées sans nappe et 6 serviettes fines « pour le café » - 4 nappes « surnuméraires, bonnes ou mauvaises » complétaient le linge des maîtres.

L’état se poursuit avec l’énumération du « linge de cuisine et pour les domestiques » : 63 linceuls dont 4 confectionnés en 1768, 22 nappes de treillis - c’est-à-dire en toile de chanvre - 9 douzaines de serviettes grossières, 30 essuie-mains (21 en treillis et 9 en « toile plate »), 74 tabliers, 14 ayant été confectionnés en 1768, 10 besaces « grandes ou petites, bonnes ou mauvaises » et une « grande besace pour les hardes ». Ce linge était en constante augmentation : d’où des additifs à I’état dressé en 1769 et couvrant les années 1769 à 1775. Pour les maîtres : 28 draps ; pour les domestiques : 16 draps, 18 tabliers, 23 essuie-mains et 2 besaces (une grande et une petite). S’y ajoutaient 12 douzaines de serviettes à la destination imprécise et un « drap pour la lessive appelé carié ». La fortune n’appelait pas le gaspillage. En témoigne la réutilisation des vieux draps de lit. « On a coupé deux linceuls pour faire six nappes pour le garde-manger » note, en 1771, Jean-Joseph de Franc « et deux autres aussi coupés pour matelas et autres choses ».

Ce linge était celui qui était rangé dans les coffres et les armoires de Montgey et dont Toinette avait la garde. En effet est notée, en février 1773, l’acquisition de « 4 douzaines et une serviettes treillis pour la table » en précisant : « ce qui n’augmentera pas le compte de Toinette que d’une serviette, attendu qu’on en envoie 4 douzaines à Toulouse ».

Par un « état du linge pour la maison de Toulouse compté en 1762 » nous savons que celui-ci se composait alors, pour les maîtres, de 21 paires de draps (3 autres paires furent achetées en 1772), 24 nappes (12 en treillis fin et 12 ouvrées) et 27 douzaines de serviettes (12 en treillis lin et 15 ouvrées) ; pour les domestiques, de 15 paires de draps, 20 nappes, 7 douzaines de serviettes, 21 tabliers de cuisine et 20 essuie-mains.

Les vêtements

À chaque catégorie sociale ses vêtements. Dans les boutiques de Castelnaudary ou de Revel on trouvait des tissus de laine - draps de Carcassonne ou de Sorèze, rases et cadis de Nîmes - des mousselines, des indiennes et autres cotonnades ; les tisserands locaux fabriquaient les toiles de lin et de chanvre. Des marchands drapiers de Toulouse proposaient leurs taffetas de Montpellier ou de Lyon, leurs choix de soieries, de satins et de velours et d’autres étoffes de grand prix venues d’Italie et des Flandres.

« L’état des dépenses » ne nous fait malheureusement connaître d’autres habits que ceux qui furent achetés de 1769 à 1771. Et d’abord les robes pour « les demoiselles », la demoiselle de Montgey, la demoiselle de Cahuzac, la demoiselle de Cabanial, Montgey, Cahuzac, Le Cabanial étant les fiefs du « marquis » de Franc.

Onze achats de robes dont les bénéficiaires sont indiquées sont mentionnés dans l’« état des dépenses ». Les robes légères d’indienne sont les moins chères : 44 livres en juin 1771 pour « ma fille aînée », 40 livres 13 sols, en juin 1773 pour la « demoiselle de Cavagnal ». En 1772, la garde-robe des « demoiselles » va s’enrichir de robes de satin garnies de velours noir doublées de taffetas et de toile. Le satin et le velours avaient été achetés en janvier, le taffetas et la toile en juillet ; la confection en fut confiée, en novembre, à un tailleur de Puylaurens. L’ensemble revint à 286 livres 19 sols (1257 livres 7 sols pour les tissus et 29 livres 12 sols pour la façon et les autres fournitures), soit 95 livres 13 sols 8 deniers pour chaque robe. C’étaient là de belles robes, mais plus belles encore étaient les robes en taffetas. Celle qui fut confectionnée, en mai 1771, pour la « demoiselle de Cavagnal » coûta 115 livres et celle qui fut offerte, en juin 1773, à la « demoiselle de Montgey » revint à 132 livres. On peut penser que la robe achetée, en juin 1770, pour la « demoiselle de Cahuzac » et qui coûta 109 livres était également en soie, et en tissu de soie aussi la robe offerte, en mai 1771, à la « demoiselle de Cavagnal », pour laquelle son père dépensa 150 livres.

En dehors des robes nous savons peu de choses du vestiaire des « demoiselles ». Ici ou là nous relevons le présent d’un mantelet, d’un fichu, d’un manchon, de coiffes, de bas... Ainsi, en janvier 1773, il est fait état d’un mantelet noir en londrin mais nous ne savons pas à laquelle de ces « demoiselles » il était destiné ; il coûta 24 livres. En août 1771, un fichu et un mantelet furent offerts à la « demoiselle de Cahuzac » ; ils s’ajoutaient au fichu de soie qu’elle avait reçu en cadeau en janvier 1770 et dont il nous est dit qu’il fût payé 5 livres. Nombreuses sont les mentions d’achats de bas - et de leur raccommodage aussi - dans cet « état des dépenses », bas de fil, de filoselle, de soie, pour homme ou pour femme, blancs ou noirs, le destinataire n’étant que rarement désigné. Nous retiendrons qu’une paire de bas de femme en soie coûtait 7 livres, ceux de fil moitié moins. Les six paires que Jean-Joseph de Franc acheta à ses filles en mars 1772. Lui coûtèrent 10 livres 10 sols, soit 1 livre 15 sols la paire ; on pense à des bas de laine. Nous en terminerons avec les atours féminins par les quatre paires de « souliers de nankin » à 1 livre 4 sols la paire et les deux paires de « souliers de soie » qui coûtèrent 5 livres. Ces chaussures avaient été achetées à Montpellier.

Des vêtements que, durant ces six années, Jean-Joseph de Franc se fit faire ou fit confectionner pour son fils nous ne savons presque rien, le montant des comptes de tailleurs, seul transcrit, occultant le détail des ouvrages effectués ; ainsi, note-t-il en janvier 1769, « au tailleur, pour mon fils et pour moi : 250 livres », en août 1770, c’est une facture de 285 livres qu’il régla à Cassayet, son tailleur. Par contre il est précisé, pour une dépense mentionnée en décembre 1773, « compte du sieur Cassayet, tailleur, pour mon fils, du 28 août 1773 : 150 livres ». 150 livres est également le prix de l’habit qu’il avait fait faire à son fils en juin 1772. Des vêtements confectionnés pour lui-même nous ne connaissons qu’une veste qu’il se fit faire en juin 1771 et qu’il paya 51 livres.

Le couvre-chef revêtait une importance toute particulière dans l’accoutrement d’un homme quelle que soit sa condition sociale. Un chapeau correspondant au rang de Jean-Joseph de Franc coûtait alors 9 à 10 livres ; ce sont ces sommes qu’il paya pour coiffer son fils en 1772 et en 1774. Les notes précédentes de son chapelier (27 livres en août 1769 et 47 livres en juillet 1771) portent sur des fournitures non précisées pour lui-même et pour son fils. Dès son bonnet de nuit ôté, un gentilhomme coiffait sa perruque. Jean-Joseph de Franc en fit faire deux : une en juillet 1769 qu’il paya 17 livres 3 sols, l’autre en avril 1772 que lui confectionna, pour 18 livres, le sieur Robineau.

De mars 1769 à avril 1771, Jean-Joseph de Franc consacra 261 livres 16 sols aux chaussures de sa famille, sans qu’on puisse ordinairement savoir pour qui les souliers étaient achetés et à qui appartenaient ceux qui étaient « accommodés ». On trouvait des souliers d’homme à 3 livres 15 sols ou 4 livres : c’étaient des souliers de marche que portaient aussi bien les domestiques que les maîtres. C’est sans doute pour un autre usage que Jean-Joseph de Franc acheta, en janvier 1771, pour lui-même et pour son fils, trois paires de souliers qu’il paya 18 livres. Les souliers à 1 livre 8 sols ou 1 livre 10 sols la paire étaient sans doute des souliers de femme destinés aux « demoiselles ». Les bottes faisaient partie de l’équipement du cavalier : elles étaient bien moins souvent portées que les souliers. Jean-Joseph de Franc fit « raccommoder » les siennes en août 1770 et, deux ans plus tard, il en acheta une paire à son fils qui lui coûtèrent 6 livres. Les bottes appelaient des bas particuliers. Ainsi avons-nous relevé, en mars 1773, une dépense de 3 livres « pour la façon de trois paires de bas à l’étrier ». La modicité du prix est révélatrice de la grossièreté de la texture de ces bas. Pour l’usage courant, Jean-Joseph de Franc et son fils portaient, selon les circonstances, des bas de fil ou de soie, blancs ou noirs. Leur coût était naturellement plus élevé que celui des bas destinés aux « demoiselles ». À Toulouse, Jean-Joseph de Franc payait ses bas de soie entre 9 livres 18 sols et 10 livres 10 sols la paire. Ces prix expliquent sans doute qu’en 1773 il en fit venir de Montpellier qui ne lui coûtèrent que 9 livres. Quant aux bas de fils, il les faisait ordinairement faire et leur façon lui revenait à 2 livres 10 sols. Les raccommodages multiples indiquent que les bas étaient portés jusqu’à leur usure extrême ; il en était d’ailleurs de même pour les culottes.

La nourriture

L’alimentation - de la famille et des domestiques - tient une large place dans l’« état des dépenses ». Si le pain et le vin étaient à la base de la nourriture des hommes, la richesse d’une table se jugeait à l’importance des viandes servies, au choix des poissons, à la qualité des vins. Depuis un siècle, la mode du café s’était développée et il n’était plus guère de bonne maison où l’on n’en consommât.

Le pain

Il était d’usage, pour un propriétaire terrien, de faire porter son blé chez le boulanger qui le créditait d’une quantité de pain calculée sur des bases fixées par la coutume et les règlements des villes. Ainsi, à Castelnaudary, pour un setier de blé, le boulanger devait livrer 80 livres de pain blanc, soit, en mesures métriques, 54 kg de pain pour un hectolitre de blé ; Jean-Joseph de Franc en usait de la sorte quand il était à Montgey. Par contre, durant ses séjours à Toulouse, il réglait en argent les notes du boulanger ce qui nous permet d’apprécier les quantités de pain consommées. En 1770, la dépense d’un mois (28 juillet-28 août) se monta à 96 livres, ce qui représente 335 kg de pain blanc, soit 10,8 Kg par jour. Nous ne saurions dire si en 1770, les domestiques partageaient le pain blanc des maîtres, nous en doutons. Cette incertitude sera levée à partir de 1773, soit par application d’une précision comptable qui ne changeait pas la pratique ordinaire, soit du fait de l’enchérissement du prix du blé et de sa répercussion sur celui du pain. Dès lors la dépense correspondant au pain des domestiques sera isolée. Le 13 mars 1774 Jean-Joseph de Franc régla le pain consommé par sept domestiques pendant vingt-huit jours, soit 42 livres. C’est la seule donnée que nous ayons précisant la durée et le nombre des destinataires. Cette somme de 42 livres correspond à 124 kg de pain blanc ou à quelque 150 kg de pain commun, ce qui revient à une consommation moyenne quotidienne de 0,76 kg de pain commun par personne.

Pour l’époque c’est peu et laisse supposer que l’ordinaire des domestiques était assez varié.

Le vin

Jean-Joseph de Franc n’achetait pas habituellement le vin d’usage courant destiné à sa table, ses vignes pourvoyaient à la consommation de sa maison. Exceptionnels apparaissent donc les deux barils achetés en 1770, l’un en juin, l’autre en juillet. Il lui advenait toutefois, durant ses séjours à Toulouse, d’acheter le vin des domestiques. Au cours de l’été de 1774, il y consacra 6 livres par mois pour les hommes et 3 livres pour les « filles ». Ces sommes sont indicatives des rations fixées par le maître. Sur le marché de Castelnaudary le pega de vin valait alors 10 sols. Il en résulte qu’il était attribué 1,28 l de bon vin aux hommes et 0,64 l aux femmes. Mais s’agissait-il de bon vin ou de riere-vin, la piquette ? Les quantités seraient alors à multiplier par deux. Messire de Franc se souciait d’approvisionner sa cave avec des vins de meilleur cru que celui que lui donnaient ses vignes. Il avait une prédilection pour le Malaga et pour le Jurançon blanc qu’il faisait venir de Pau. Il aimait bien aussi les « liqueurs » c’est-à-dire, nous dit Furetière, les vins « qui sont les plus doux et les plus agréables ». Il ne dédaignait pas - de beaucoup s’en faut - la raideur de l’eau-de-vie, « l’état des dépenses » en porte témoignage.

Les viandes et les œufs

Nous n’avons qu’une connaissance partielle de la consommation de viande et d’œufs dans la maison de Jean-Joseph de Franc, celle que nous révèle l’« état des dépenses ». En premier lieu le règlement des notes des bouchers. Ces notes ne portent que sur les périodes où la famille séjournait à Montgey ; lorsqu’elle était à Toulouse les paiements devaient se faire au jour le jour et se fondent dans les comptes globaux remis par les cuisiniers. En 1771, Jean-Joseph de Franc paya, en cinq versements, 258 livres à son boucher. Sur l’étaI de la « bonne boucherie » de Moissac, les livres carnassières (1,200 kg) de veau et de mouton - les viandes les plus prisées - se vendirent en moyenne, cette année-là, respectivement 16 sols et 15 sols, celles de bœuf 12 sols 6 deniers. À la « basse boucherie » la livre de vache ou de brebis coûta 9 sols 6 deniers - 258 livres représentent donc la valeur de quelque 300 livres de viandes variées de veau, de mouton et de bœuf ou 550 livres de viande de vache ou de brebis. Aucune indication, dans ces comptes, ne permet de dire ce qui revenait aux maîtres et ce qui revenait aux domestiques. On élevait des porcs dans toutes les métairies, la moitié d’entre eux revenant au maître ; les salaisons étaient consommées toute l’année. Quand il était à Montgey, Jean-Joseph de Franc n’achetait pas de charcuterie. Par contre, étant à Toulouse, il achetait parfois du lard, souvent de la saucisse et des pieds de porcs - il aimait, semble-t-il, beaucoup les pieds de porc -, plus rarement du boudin, des langues, à l’occasion la tête entière du cochon. Les achats les plus importants portaient sur des jambons qu’il faisait venir de Bayonne ; il en commandait, en avril ou mai, de quatre à six selon les années. En avril 1774, il précise que les quatre jambons reçus pesaient 32 livres « grosses », c’est-à-dire carnassières qui lui coûtèrent, à raison de 1 livre 10 sols la livre, « avec la ficelle », 48 livres 2 sols 10 deniers.

Des viandes plus fines étaient également servies à la table des maîtres, que ce soit à Montgey ou à Toulouse. D’abord les volailles de la rente servie par les métayers. Celui de la ferme de Crouzet devait « dix paires de chaque espèce, ce qui fait quarante têtes », ceux du Pech et de Lugan, quatre paires de chaque espèce chacun soit, au total, 72 têtes de volailles. Ici ou là est mentionné dans l’« état des dépenses », l’achat de pigeons, de canards, d’oies, de dindons mais aussi de cailles, de grives, de perdrix, d’alouettes qui s’ajoutaient au produit de la chasse de Petit Jean. On s’étonne que, pour accompagner ces viandes, Jean-Joseph de Franc n’ait eu à offrir, outre le vin du Lauragais, que du Jurançon et du Malaga. Les œufs inscrits dans la rente que servaient les métayers ne suffisaient pas pour répondre aux besoins de la maison. À Montgey il s’en consommait beaucoup : 27 douzaines en novembre 1769, 18 douzaines en janvier 1774 : ce ne sont que des exemples. De la fin mars à la fin juillet, ils disparaissent de l’« état des dépenses » et n’y figurent qu’exceptionnellement en août et en septembre ; leurs achats étaient alors certainement dissimulés dans les divers comptes dont le détail n’est pas transcrit, un changement des habitudes alimentaires pendant ces mois paraissant peu probable.

Les poissons

À Montgey, les poissons entraient dans l’ordinaire de la table de Jean-Joseph de Franc : saumons, morue, sardines, harengs ou, le plus souvent, « poisson » sans autre précision. En février 1774, il est fait état de l’achat de 13 livres et demie de « poisson » à 12 sols la livre - le prix est élevé, on pense au saumon -, « autre poisson ray » (sic) : 1 livre 13 sols, « autre poisson à l4 sols [la livre] » : 2 livres 14 sols, soit un total de 12 livres 6 sols. En ce mois de février 1774 est également mentionné l’achat de 50 « sardes » (sardines) qui coûtèrent 1 livre 1 sol. Ce poisson bon marché était certainement, avec les harengs et peut-être la morue, destiné aux seuls domestiques.

Le poisson disparaît de l’« état des dépenses » quand la famille est à Toulouse, à l’exception - en avril ou en août - de rares mentions de morue ou (en avril 1772) de thon mariné. La chaleur de l’été ne peut expliquer à elle seule ce fait ; les barils de sardines salées emplissaient les cambuses des voiliers naviguant au long cours.

Les légumes

On ne s’étonnera pas de ne pas trouver trace dans l’« état des dépenses » de fèves, vesces ou pois pourtant très présents dans l’alimentation : les métairies de Jean-Joseph de Franc le dispensaient à cet égard de tout achat ; Jean, le muletier, pouvait facilement transporter ces céréales de Montgey à Toulouse. Il est, par contre intéressant de noter, ici ou là, tel ou tel légume frais ou sec qui entrait dans les menus préparés par les cuisiniers : carottes, betteraves rouges, « choux fleurs et autres choux », artichauts, oignons, échalotes, riz, lentilles, haricots (les mounges, base du cassoulet). S’y ajoutaient, à leur saison, les champignons.

La préparation des plats

Nombre de condiments étaient employés pour l’assaisonnement des plats. Il est peu de mois où il n’est fait mention d’achats de citrons ou de zestes de citron, sans qu’on puisse dire dans quelle mesure ils entraient dans la préparation des plats ou dans celle des confitures, voire de boissons. Outre les incontournables sel et poivre, huile et vinaigre (blanc ou rouge), ail et oignons, nous trouvons au fil des pages la muscade, la cannelle, la girofle, le safran, le genièvre, les câpres, les truffes, l’oseille, sans oublier bien sûr la moutarde.

Les fruits

Furetière écrit : « On appelle fruits ce qu’on sert en dernier lieu au repas, soit de vrais fruits, soit des confitures, des pâtisseries, fromages etc ». C’est ce sens que nous retiendrons et cet ordre que nous observerons.

Les « vrais fruits »

Les fruits achetés étaient variés : oranges, pommes, prunes, abricots, pêches, cerises et guignes, poires, figues, raisins, marrons et châtaignes, fruits frais de la saison, fruits confits tels que les prunes ou les raisins préparés pour être conservés toute l’année. Leur coût les éloignait sans doute de la table des domestiques. Une pomme coûtait de 4 à 8 deniers. 8 deniers était aussi le prix d’une orange, une livre de prunes valait 1 sol 9 deniers, la livre de raisins confits, 5 sols. Les châtaignes étaient le fruit le moins cher ; en décembre 1770, une mégère coûtait de 2 livres 5 sols à 2 livres 10 sols.

Les confitures

Pour la seule année 1770, 81 livres 14 sols 9 deniers furent consacrés à l’achat de 72 livres et demie de sucre et 63 livres et demie de cassonade. On retrouve des chiffres du même ordre les autres années ; ils sont signe qu’une très grande partie des fruits était transformée en confitures.

Les gâteaux

Notant ses nombreux achats de gâteaux Jean-Joseph de Franc précisait parfois - rarement - « macarons » (gâteaux secs à base d’amandes et de sucre), « madeleines » (au beurre ?) mais aussi - plus ordinaires - « biscuits ». Plus ordinaires encore devaient être ces « gâteaux » qui, en décembre 1773, coûtaient 3 sols la livre alors que la livre de pain valait 2 sols 4 deniers. Point de sucre, d’amandes ni de beurre dans ces pâtisseries. Qu’est-ce qui les distinguait du pain sinon l’addition de quelque parfum ? On pense aux anisous qui se confectionnaient encore en Lauragais dans les premières décennies du XXème siècle.

Le fromage

Le fromage était de toutes les tables ; on en consommait dans les chaumières et dans les châteaux, dans tous les cabarets aussi. Furetière, en rapportant l’expression proverbiale « fromage, poire et pain, repas de vilain », souligne que ce n’était pas une nourriture noble par excellence. Jean-Joseph de Franc en achetait régulièrement : « fromage gras », « fromage de Roquefort » ou le plus souvent « fromage » sans autre précision. Les quantités allaient de 4 livres à 10 livres, la livre valant entre 8 et 9 sols.

Le café

Venu de Turquie, l’usage du café se répandit en France à partir du milieu du XVllème siècle. Son prix en faisait une boisson de luxe dont la mode fut favorisée par les vertus thérapeutiques que la médecine lui prêtait. Il était censé, en « mondifiant le cuir », guérir de la gale et, en prévenant « l’obstruction des viscères », combattre l’hydropisie ; son efficacité pour apaiser les migraines était également vantée. Mais il était surtout apprécié pour ses qualités gustatives auxquelles s’ajoutait une fonction sociale. On ne pouvait, dans un salon, déguster une tasse de café sans sacrifier à un certain rite. « On boit ce breuvage à toute heure »nous dit Furetière, « et du moins trois fois par jour. On le hume fort chaud et à petits traits, de peur de se brûler et il sert d’entretien dans une longue conversation ». Jean-Joseph de Franc en achetait peu souvent mais par quantités importantes. En mai 1769, il s’en procura 50 livres à 21 sols la livre. Huit mois après, en janvier 1770, nouvel achat de 50 livres à 22 sols la livre. Durant ces huit mois il avait été consommé dans sa maison - partie à Toulouse et partie à Montgey - en moyenne 2,5 kg de café par mois, représentant une dépense de 6 livres 17 sols.

Le chocolat

D’avril 1770 à mai 1774, nous avons relevé dix-huit mentions d’achat de 1 à 4 livres de chocolat représentant une consommation moyenne annuelle de 10 livres. Nous ne savons pas s’il était destiné à la confection de boissons ou à être croqué. Nous remarquons, pour un même poids (la livre) et dans les mêmes périodes, deux prix : 1 livre 5 sols et 2 livres 10 sols correspondant logiquement à deux sortes de chocolat ; les trois quarts des achats portent sur le chocolat le moins cher.

Les divertissements

« L’état des dépenses » nous apprend fort peu de choses sur les passe-temps favoris de Jean-Joseph de Franc et de sa famille.

Nombre de notations concernent des achats de plomb, de balles et de « poudre à tirer » mais nous ne savons pas quelle était, dans la chasse, la part des maîtres et celle de Petit Jean, le chasseur.

Un jeune gentilhomme devait être initié à l’escrime. C’est donc naturellement que Jean-Joseph de Franc confia, en 1772, son fils à « M. Puges, maître en fait d’armes » et lui acheta, pour 30 livres, un fleuret. Mais nous ne savons pas si ce jeune homme s’adonna à ce sport avec plaisir ou par obligation sociale.

Depuis le milieu du XVlIème siècle, les jeux de cartes étaient devenus une passion dévorante et bien souvent mineure. Jean-Joseph de Franc et son fils n’échappèrent pas à cette mode, pouvait-il d’ailleurs en être autrement ? Les dettes de jeu que nous avons relevées ne sont pas très nombreuses (dix-huit réparties sur quatre années) et aucune d’elles n’est très importante. Leur montant s’élève certes à 87 livres mais il faut déduire de ce total les sommes gagnées qui ne sont évidemment pas portées sur l’« état des dépenses ».

La musique apparaît très présente dans les loisirs de la famille de Jean-Joseph de Franc. Était-ce une occupation des seuls étés toulousains ? Les dates des réparations effectuées au clavecin et à l’épinette le suggèreraient ; toutefois c’est en décembre, qu’en 1773, 2 livres 9 sols furent dépensés pour une « corde de basse à violon ». En 1769, Jean-Joseph de Franc fit relier, à l’intention de son fils, des « cahiers de musique » et il en acheta pour la « demoiselle de Cahuzac ». Plusieurs fois, au cours de ces étés, est laconiquement couché sur l’« état des dépenses » : « concert », avec souvent la précision « pour mon fils » et suivi d’une somme qui varie de 6 à 18 livres. Ce prix surprend dès lors qu’une place dans les premières loges du Capitole pour assister à une représentation théâtrale ne coûtait que 2 livres. Faut-il voir dans ces sommes la location d’une place dans une salle de la ville pour une durée déterminée, comme c’était le cas au Capitole où des loges étaient louées à l’année ? On observera qu’il n’est pas fait mention de dépenses pour assister à des représentations théâtrales, si ce n’est peut-être les 16 sols pour une « tragédie » notés en juillet 1774.

Une place modeste est faite au dessin dans « l’état des dépenses ». Deux notations - une en août 1769, l’autre en août 1773 - portent sur du « papier pour dessiner », sans qu’on sache qui s’adonnait à cet art. La lecture meublait les loisirs de Jean-Joseph de Franc. Il était abonné au Courrier d’Avignon, au Mercure et au Journal politique. Le coût de ces abonnements augmenta sensiblement durant la période couverte par l’« état des dépenses », ainsi celui du Mercure passa de 28 livres 16 sols en 1770 à 33 livres en 1774 et celui du Journal politique de 28 livres pour deux ans en 1772 à 18 livres pour une année en 1774. Par ailleurs, il est fait mention, en août 1773, de l’achat, pour 3 livres des « trois tomes de Bourdaloue » et, en mai 1774, des Livres de I’Année Chrétienne, Pour lesquels il remit 54 livres à une demoiselle Crozat. En ce même mois de mai 1774, il acquit, pour 6 livres les tomes 23 et 24 de l’Histoire de France. Serait-ce une partie de l’ouvrage de Mézeray paru au siècle précédent ? Force est de constater que la lecture n’aida pas le seigneur de Montgey à améliorer une orthographe qui demeura particulièrement fantaisiste.

L’usage du tabac peut être considéré comme un délassement, sinon un divertissement. De mars 1769 à mai 1774, Jean-Joseph de Franc lui consacra quelque 170 livres. Osons une comparaison, une année de salaire d’un manœuvre ! Il l’achetait, soit à la livre qu’il payait généralement 2 livres ou à l’once, soit en carottes qu’il faisait râper. Une carotte valait en moyenne 13 livres. Il résulte de ces données que Jean-Joseph de Franc - à lui seul ? - consomma durant cette période 85 livres de tabac - 34 kg -, soit environ 130 grammes par semaine. Comparer ce poids avec celui de nos actuels paquets de cigarettes serait trompeur, dès lors que nous ignorons l’usage qui était fait de ce tabac. En janvier 1772 est mentionné l’achat de pipes ; en décembre de cette même année, une précision est donnée « tabac à fumer » ; or, ce jour-là, la livre de tabac coûta 4 livres, deux fois plus qu’à l’ordinaire ; Jean-Joseph de Franc prisait-il ou mâchait-il bien plus qu’il ne fumait ?

La maladie

De nombreuses notations de l’« état des dépenses » concernent le traitement des maladies sans que soit ordinairement précisé qui était malade et sans qu’on sache quelle affection était soignée. Aussi la plupart des dépenses liées à la maladie sont-elles, par leur imprécision, inexploitables. Il en est ainsi, en premier lieu, des purgations. Dans la cohérence de la thérapeutique galénique toutes les maladies, autres que celles résultant d’une agression extérieure, imposaient l’usage de purgatifs pour libérer l’organisme des humeurs viciées. Seule la connaissance des composants de ces « médecines » permet, dans le meilleur des cas, d’appréhender le diagnostic du médecin et, si celui-ci est correct, l’affection dont le malade était atteint ; or nous ne disposons pas de ces données. Il en est de même des saignées ; censées purifier le corps, elles étaient prescrites dans toutes les pathologies y compris les hémorragies. Par ailleurs la pluralité des vertus thérapeutiques généralement attribuées aux simples permet rarement, en dehors de tout contexte, de décrypter les observations justifiant leur prescription. Toutefois, des vingt-huit substances médicamenteuses qui ont été relevées se dégagent deux pathologies : des affections cutanées qui pourraient être des ulcères et la tuberculose.

Les affections cutanées

Huit notations - de mars 1769 à février 1771 - attestent du traitement de plaies ou d’affections cutanées évoquant des ulcères : térébenthine, verdet, litharge d’or, céruse, eau vulnéraire, encens mâle, onguent, emplâtre. Aucun indice ne permet de dire à qui étaient destinées ces médications.

La tuberculose

Les écrevisses prescrites en mai 1770, mai et juin 1771 et en mai 1773 étaient ordonnées pour combattre les fièvres hectiques qui orientaient le diagnostic vers la phtisie. Les bouillons de cuisses de grenouilles étaient recommandés aux phtisiques ; les 18 grenouilles achetées le 18 mars 1771 n’étaient sans doute pas destinées à la table. Les sirops de limon ou de citron mentionnés en juillet 1769 en juillet 1770 (4 bouteilles qui coûtèrent 13 livres 13 sols) et en septembre 1772 étaient ordonnés, selon l’antidotaire de Renou, dans les « fièvres continues, contagieuses, pestilentielles ». Le melon était une des quatre « grandes semences froides » et, à ce titre, était paré de vertus fébrifuges. Aussi peut-on penser que les 4 sols de graines de melon achetées en avril 1772 le furent à des fins non pas alimentaires mais thérapeutiques. Plus précises sont les prescriptions de fleurs de soufre (avril 1771), de jujubes (septembre 1772), de manne (février 1773) et de gomme arabique (mai 1773). Ces substances médicamenteuses étaient employées dans les « maladies du poumon et de la poitrine ». Les corroboratifs tels que les fleurs d’oranger, prescrites en juillet 1769 et juillet 1771, les racines de kina, mentionnées en juin 1771 et la confection de hyacinthe ordonnée en août 1772 s’inscrivent très bien dans la prévention ou le traitement de la cachexie où conduit la phtisie. Le XVlllème siècle connut un engouement pour les cures thermales et l’on faisait venir des eaux des stations réputées. Jean-Joseph de Franc, en 1769, en fit venir de Cauterets. Ces eaux - qui lui coûtèrent 22 livres 10 sols - étaient notamment recommandées aux phtisiques. Nous ignorons à qui elles étaient destinées mais, l`année suivante, il est précisé que ce sont des « eaux pour mademoiselle de Cahuzac » qui furent achetées au prix de 12 livres. En février 1771, 24 livres furent remises au médecin, M. Gouzy, pour ses honoraire ; en ce même mois des « drogues » furent achetées pour la « demoiselle de Cahuzac ». La tuberculose, au développement plus ou moins rapide et à l’issue toujours fatale, faisait des ravages dans la population ; nulle classe sociale n’était épargnée. La famille de Jean-Joseph de Franc lui paya son tribut, peut-être en la personne de « la demoiselle de Cahuzac ».

Dévotion et charité

Si l’on en juge par l’« état des dépenses », Jean-Joseph de Franc accomplissait assidûment ses devoirs de catholique sans qu’on puisse dire quelle était, dans sa pratique, la part de la piété et celle de la soumission aux usages. Dans l’aumône régulièrement distribuée, les obligations sociales attachées à son rang se confondaient avec le respect des exigences évangéliques. Sa piété est révélée par ses lectures. Nous avons vu qu’il avait fait I’acquisition des œuvres de Bourdaloue et des Livres de I’Année Chrétienne ; ce n’est là que la partie visible de l’iceberg dès lors que nous sommes dans l’ignorance des ouvrages religieux qu’il a pu acheter avant que ne soit tenu son livre de dépenses.

À Toulouse, Jean-Joseph de Franc et sa famille assistaient aux offices célébrés en la cathédrale Saint-Étienne ; il louait, à cette fin, des chaises, sans que leur nombre soit indiqué. À Montgey, apprenons-nous, il tenait alimentée en huile d’olive la lampe de l’église ; les sommes consacrées à cette dévotion n’étaient pas négligeables ainsi, de la Pentecôte au 15 novembre 1770, il dépensa 10 livres 15 sols pour l’entretien de cette flamme.

Les baptêmes de ses petits-enfants étaient célébrés avec un éclat dispendieux : 52 livres 19 sols, en mars 1774, « pour le baptême de Mlle Victoire de Belcastel », 78 livres, en novembre 1772, « pour le baptême de mon petit-fils »et, choses extraordinaires dans ces dépenses, les exigences du monde l’emportaient sans nul doute sur celles de la foi.

Outre les 30 livres annuellement versées pour la célébration des messes d’un obit fondé par sa mère, nous avons relevé trois règlements relativement importants d’honoraires versés à des prêtres pour la célébration de messes. En mars 1769, 63 livres sont remises à un certain M. Vaissaite pour la célébration de vingt et une messes qui devait être des messes chantées avec diacre et sous-diacre. Le mois suivant, 12 livres sont données à ce même M. Vaissaite « pour faire dire des messes ». En mars 1772 est portée sur le livre une dépense de 12 livres 10 sols, avec la précision « pour la messe matutinale, pour la dernière fois ». Ces mentions évoquent un service de Requiem pour le repos de l’âme d’un défunt dont le nom ne nous est pas révélé.

La générosité de Jean-Joseph de Franc était fréquemment sollicitée. Capucins et Cordeliers ne frappaient pas en vain à sa porte, que ce soit à Toulouse ou à Montgey ; ils devaient toutefois se satisfaire d’une modeste obole : 16 sols aux Capucins en mai 1770, 3 sols au mois d’août suivant... Plus importantes étaient les sommes remises aux Pénitents : quelque 6 livres par an, Pénitents bleus et Pénitents noirs confondus. En mars I774, il est précisé « 3 livres pour les pauvres des Pénitents noirs ». Le « Bon Pasteur », à I’occasion associé à la « Miséricorde », et les « Religieuses de la Porte » figuraient également parmi les bénéficiaires ordinaires des aumônes distribuées par Jean-Joseph de Franc ; il est habituellement fait mention de sommes de 3 livres à 12 livres : exceptionnelle apparaît la remise de 51 livres 18 sols faite aux « Dames de la Porte » pour la période allant du 1er septembre 1772 au 1er septembre 1773. La récolte de 1772 avait été particulièrement mauvaise, il s’en était suivi une hausse du prix des grains aggravée, comme à l’ordinaire, par la spéculation des marchands ; elle se traduisit par une disette sévère, génératrice ici et là de troubles sociaux. Outre le secours apporté aux religieuses, Jean-Joseph de Franc distribua quelque 100 livres en diverses aumônes au cours des seuls mois de février, mars et avril 1773.

Pour I’ensemble des cinq années que couvre « l’état des dépenses » quelque 1.000 livres furent données aux pauvres sous des formes diverses, tant à Toulouse qu’à Montgey. On ne peut certes aller jusqu’à parler de générosité exemplaire mais on ne saurait reprocher à Jean-Joseph de Franc d’avoir été indifférent à la détresse des humbles. Ces comptes nous ont introduit - avec discrétion - dans l’intimité d’une famille seigneuriale qui, attachée à sa terre du Lauragais, se tint à l’écart des fastes dispendieux de Versailles. Jean-Joseph de Franc les a tenus avec le souci du bon « mesnager », dans le sens que Furetière donne à ce terme : « Bon économe de son bien qui ne fait pas de dépense superflue ». Les nouveautés qu’apporta le Siècle des Lumières ne modifièrent pas en profondeur les permanences séculaires d’un quotidien qui, sous I’Ancien Régime, était celui des gentilshommes campagnards du Lauragais assez fortunés pour pouvoir partager leur temps entre leurs terres et la ville. L’intérêt historique des données sociales et économiques qui se dégagent de ce document s’étend bien au-delà de l’environnement domestique de Jean-Joseph de Franc, seigneur de Montgey.